(通讯员 杨尉薇)2021年2月,国家发展改革委、国家能源局联合发布《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》,明确提出源网荷储一体化和多能互补发展是电力行业坚持系统观念的内在要求,是实现电力系统高质量发展的客观需要。第一期“双碳思考”邀您一起解读双碳背景下,源网荷储一体化的分析与实践。

源网荷储一体化的发展历程

传统电网调控主要采取“源随荷动”的模式,当用电负荷陡然增高的时候,一旦电源侧发电能力不足,就会出现供需不平衡,影响电网的安全运行。

随着构建新型电力系统的步伐加快,以风电光伏为代表的新能源,在能源系统结构中的比重不断提升,其波动性、间歇性和随机性的特点,给电网安全稳定运行带来了挑战。

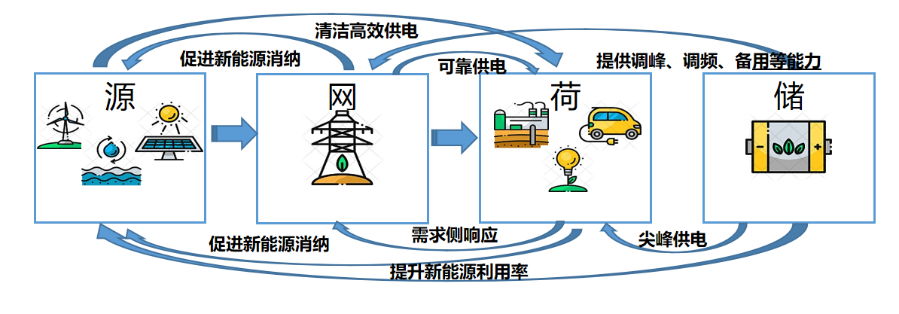

源网荷储一体化,一种包含电源、电网、负荷、储能整体解决方案的运营模式应运而生。

通过运用数字化技术,使得电源、电网、负荷和储能四部分通过多种交互手段,经济、高效、安全地提高电力系统的功率动态平衡能力,促进供需两侧精准匹配,有效解决清洁能源消纳,及其产生的电网波动性的问题。从而提高电力系统的综合效率,实现能源资源的最大化利用。

早在2014年,我国提出“四个革命、一个合作”的能源战略。“四个革命”对源网荷储模式的产生具有重要的促进作用,确定了电源侧、负荷侧,以及包含电网储能综合能源技术服务在内各环节的发展基调。之后出台的许多能源政策,均围绕这四个方面进行设计,整体推动了源网荷储一体化概念的形成。

2016年,在国家能源局《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》中,源网荷储一体化的内涵概念得到了明确与加强。

同年,国务院《国民经济“十三五”规划》明确提出了源网荷储相协调的系统化发展思路,在电力能源的专项规划里,强化了输配用交互响应能力建设、一体化集成功能等“互联网+”智慧能源建设。

2017年,在国家发改委、国家能源局《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》中,明确了源网荷储一体化的关键部分——储能在电力系统中的重要地位。

2021年,双碳目标确立以后,国家有关部门明确了源网荷储一体化的实施路径,并且全方位密集出台了各类鼓励政策。行业对一体化的关注度也逐渐攀升,奠定了源网荷储一体化是实现双碳目标的重要支撑地位。

源网荷储一体化是实现双碳目标的重要支撑

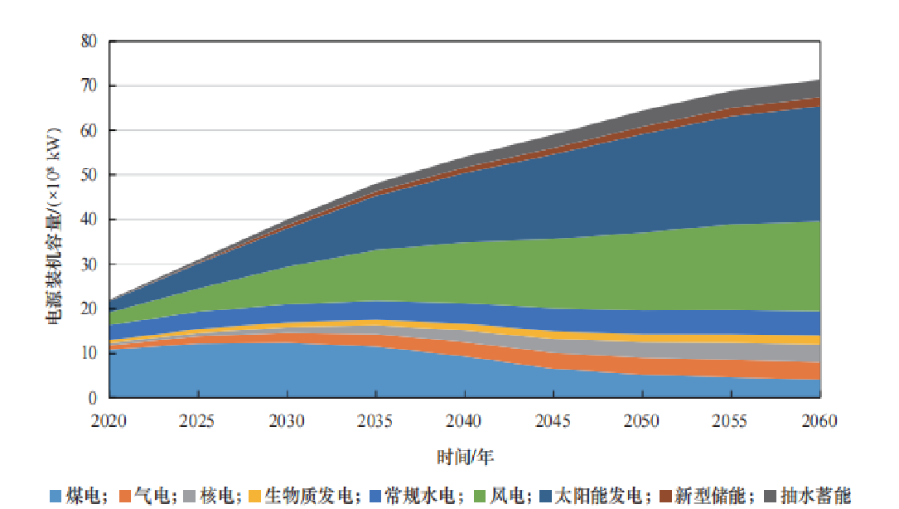

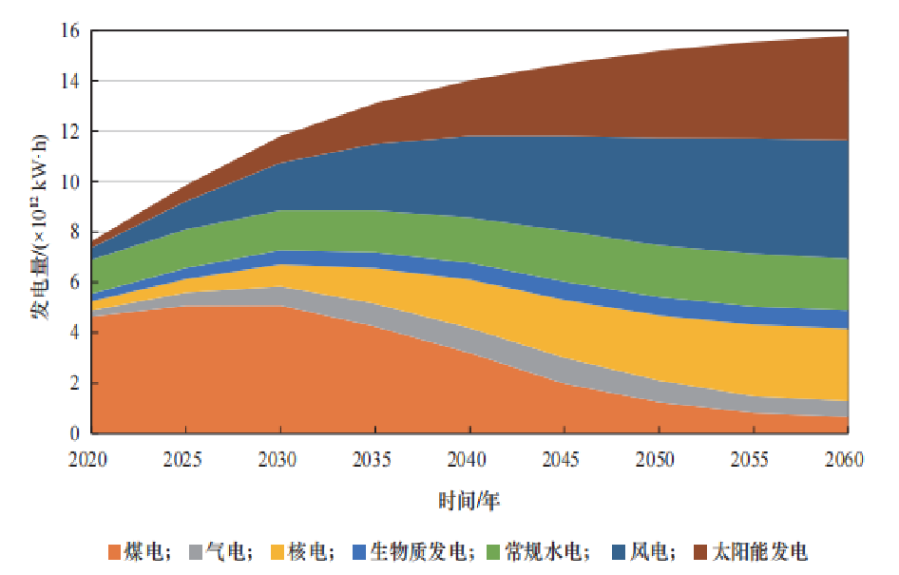

新型电力系统是我国实现双碳目标的必然选择,随着新型电力系统的深入推进,新能源的装机和发电量占比稳步提升,传统化石能源的装机和发电量占比逐步下降,电力系统的调节能力亟须加强。

图:电源结构趋势图 来源:《我国电力碳达峰、碳中和路径研究》

图:发电量结构趋势图 来源:《我国电力碳达峰、碳中和路径研究》

源网荷储一体化有效解决了这个问题。将各类规模小、缺乏优化管理能力的分散资源聚合,形成具有一定规模、响应调节能力突出的市场主体。利用市场价格激励机制,更加充分地挖掘负荷侧的辅助系统调节能力。

据国网公司统计,2020年,京津唐区域电网通过聚合电动汽车大约40万辆,储能20万千瓦,空调8000万台,电采暖163万户,实现了400万千瓦的调峰能力。

其次,源网荷储一体化的运行能够降低系统平衡资源投资的建设成本,对于提高新型电力系统投资建设效率效益,具有重要的支撑作用。

源网荷储一体化运行形成的规模化调节能力,可以替代传统机组系统的平衡功能,缓解系统的平衡压力。同时单位可调容量下,源网荷储一体化相比传统火电机组,具有更低的投资建设成本。

近年来,我国电力系统峰谷差矛盾日益突出,各地年最高负荷95%以上的峰值负荷累计不足50个小时。据国网公司测算,如果通过建设煤电机组来满足其经营区5%的负荷需求,电厂及配套电网的投资将达到4000亿元的规模,但如果汇集可调容量,各类建设运维和激励的资金规模还不到600亿元。因此,充分挖掘可调用的资源,能够降低整个系统的电力成本,并提升供电可靠性。

未来,我国将面临能源结构的大变革,源网荷储一体化的建设和推广将进一步引导电源和电网的战略规划。

当前位置

当前位置

print

print