本网讯(彭宗卫)“2016年以来,三峡集团坚决贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署,安排36亿元资金支持云南、四川两省部分少数民族地区脱贫攻坚。在近三年的帮扶工作中,三峡集团围绕重点民生项目开展精准帮扶,推进了少数民族聚居区较为突出的“两不愁、三保障”目标的落实,让贫困群众获得实实在在的幸福感。

福贡县匹河乡阿加王底自然村的群众围着记者讲故事。 本文摄影 张青

近日,三峡小微记者赴云南省怒江州贡山县、福贡县和四川省凉山州喜德县、越西县调查采访,亲眼目睹贫困群众过去的茅草房、木板房、篾芭房等危房不复存在,一幢幢新楼拔地而起,一个个村庄旧貌换新颜,聚集区贫困群众安居条件明显改善。

“我们也过上了像城里人一样的生活”

深秋的怒江峡谷,正在抓紧建设“美丽公路”。10月10日,记者前往贡山县采访,赶上正在修路,天又下雨,道路受阻,从怒江州到贡山县270多公里山路,驱车行走了13个半小时。到晚上9时许,最终因为塌方导致路基垮塌,短期无法通行,只好借宿在福贡县马吉乡。

怒江傈僳族自治州集“边疆、民族、直过、宗教、山区、贫困”为一体,是云南省乃至全国贫中之贫、困中之困、坚中之坚、难中之难的典型代表,是习近平总书记一直牵挂和关怀的全国深度贫困“三区三州”之一。

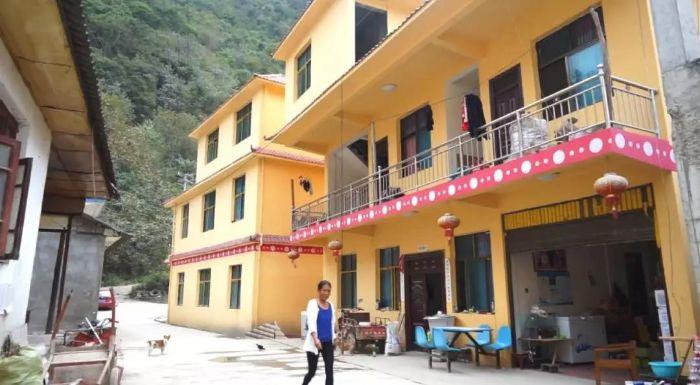

福贡县匹河乡阿加王底村民小组全貌。

福贡县匹河乡果科村阿加王底自然村地处沪水县与福贡县交界处,是福贡县最南边的第一个村寨。从2016年开始,福贡县整合利用三峡集团帮扶资金,把阿加王底自然村打造成一个具有民族特色的村庄。

上图为阿加王底自然村的群众旧居;下图为阿加王底自然村群众新房

过去,怒江地区傈僳族住房多以竹篾房和木楞房为主。竹篾房又称“千脚落地房”,建筑时先在斜坡上竖立几十根木桩,在木桩上面铺盖木板,周围以竹篾编成篱笆,上覆茅草或木板。村民们说:“那时候村子又脏又乱,晴天一身灰,雨天一身泥,禽畜粪便多、苍蝇多、垃圾多。”

而今,记者在阿加王底自然村采访时,看到的是一派现代田园乡村风光:一栋栋别具民族特色的建筑掩映在绿树丛中,宽敞明亮的小广场,房屋、村道干净整洁。

今年70岁的拖干波老人,曾担任阿加王底自然村小组长40多年,他至今仍无法想象自己是如何住上二层小楼房的。“1955年,我住在石头缝里,连茅草房都没有。后来割了半年茅草,盖了一间小茅屋,全家六口人挤在一间茅草屋里。后来有了劳动力,我们把茅草房变成了木板房。改革开放后,我家才把木板房变成石棉瓦房。”拖干波说。

拖干波讲述,2016年他家享受到4万元三峡集团帮扶资金,县政府通过整合国家扶持资金,帮他建起了二层小楼房。拖干波说:“有了党和政府的好政策,有了三峡集团的帮助,我才住进这么好的房子。我和我的儿子、孙子做梦都没有想到这辈子还能住上这样的小洋楼。好日子真的来了,希望多活几年才值得!”

拖干波的女婿在村里担任监督主任,他家就经历了从“千脚房”到石棉瓦房、再到去年住上小洋楼的变化。“现在村里还修建了活动场所。每天晚饭后,我们都会集中在一起唱歌跳舞,生活变得很充实。”他的话中充满着幸福和感激。

“村道地面脏了有人扫,自来水通到了家里面,我们也过上了像城里人一样的生活。”阿加王底自然村小组长和向东说,村民垃圾不再乱扔,环境越来越好,村庄也越来越漂亮。

阿加王底自然村的变化,是福贡县整合三峡帮扶资金,融合美丽乡村文明建设、文化建设与精神文明建设,形成村容村貌改变、致富产业发展和村民素质提升共赢局面的一个缩影。

在“两不愁、三保障”目标中,解决农村贫困户住房安全问题是其中一个十分重要的任务。近三年来,福贡县用三峡集团帮扶资金解决了一大批建档立卡贫困户的住房问题。

福贡县委副书记李辉告诉记者:“我们按照户均补助二万八到四万元不等的标准,通过新建、改建一批农村住房,让一万多贫困人口住上了安全稳定的住房。三峡集团的帮扶明显改善了贫困人口的住房条件。”

李辉说,三峡集团帮扶主要涉及到福贡县的6个乡镇22个怒族建制村,总帮扶贫困人口2.8万,占全县建档立卡贫困户的40%左右。三峡集团帮扶为福贡县脱贫攻坚注入了巨大力量,也加快了贫困地区发展。2016年以来,在三峡集团帮扶下,围绕“两不愁,三保障”,三年来福贡县怒族建制村已经有10000贫困人口实现了脱贫。2018年三峡集团帮扶的6个贫困村也准备脱贫出列。

福贡县匹河怒族乡老姆登村

记者在阿加王底自然村和老姆登村随机采访了一二十位村民。围绕住房谈感受,对比今昔说变化,回顾搬迁话三峡,贫困村的群众眼里含着幸福的泪水,言语中对三峡集团助力地方精准扶贫充满感激。2016年以前,当地群众很少知道“三峡集团”这个名称,如今“三峡集团”已经成为他们最喜欢的“热词”。

“再也不用担心房子会倒塌”

10月中旬,记者一行走进三峡集团帮扶的彝族贫困地区——四川省凉山州喜德县和越西县。

三峡新村的彝族孩子

凉山州因特殊的历史、自然、文化等多重因素交织,贫困面广、贫困程度深、致贫原因复杂、脱贫难度大,目前尚有11个深度贫困县、1118个贫困村、49万贫困人口,是全国深度贫困的“三区三州”之一,是脱贫攻坚“硬骨头”中的“硬骨头”,是四川省乃至全国打赢脱贫攻坚战的“坚之所在”。

喜德县光明镇马厂村

自2016年以来,三峡集团紧紧围绕“两不愁、三保障”目标中的住房保障这一中心开展安居扶贫行动,目前已建成“三峡新村”54个,完成住房建设5141户,住房功能改造6777户,危房改造3862户,基础设施项目109个,公共服务设施项目75个,彻底改变了高寒山区彝族群众“人畜共居”的生活状态。三峡集团还集中力量解决当地基础设施和公共服务设施建设,提升基础设施和公共服务设施水平,贫困群众的幸福感和获得感显著提高。

越西县大花村属于深度贫困村,大多数村民长期处于深度贫困状态。2016年,三峡集团帮扶四川凉山彝区脱贫攻坚战打响,支援越西县的2000万元扶贫资金到位后,越西县政府利用这笔援助资金,在大花乡区位条件较好的地块上启动新村建设,不到一年时间,100多栋宽敞明亮的安全住房拔地而起。为了表达对三峡集团的感激之情,彝区干部群众把这片新居命名为“三峡新村”。

越西县大花乡三峡新村

大花村民格衣扎且子深深感受到大花村这两年发生的翻天覆地的变化。格衣扎且子一家有七口人,其中三人身患残疾:父亲偏瘫多年,生活不能自理;母亲重病;他小时候患小儿麻痹症,一只腿落下残疾。作为家里唯一的劳动力,格衣扎且子每天骑着三轮车走街串巷卖豆花,挣钱供孩子读书。

2017年12月4日,36岁的格衣扎且子搬进了盼望已久的新家。格衣扎且子是第一个搬进“三峡新村”的贫困户。搬家这一天,很多亲戚朋友都来帮忙。

在崭新的大花村委会办公楼里,72岁的老党员吉多拉比用彝语向记者讲述了大花村发生的巨大变化和自己搬家后的愉快心情:“非常感谢三峡集团!我们一定会好好努力,自力更生,永远记住三峡集团给我们的帮助!”

喜德县鲁基乡大埂村贫困户建起的楼房

“过去肩挑背驮,进出都是泥巴路,现在摩托车电动车可以开到家门口,从县城打的士可以坐到家门口。”

“过去天天到一公里外用木桶背水回来吃,现在家里都安装了自来水。”

“过去跑十几里路砍柴烧,现在家家都用上了电器。”

过去土房子,每逢下雨就担心房子倒塌,全家人要躲在房子外面。现在住上楼房,再也不用愁了。”

村民曲木作吉、吉付木嘎、沙马九哈子不停地向记者讲述大花村的变化。

近三年来,在三峡集团实实在在的帮扶下,四川凉山彝区和宜宾市、攀枝花市部分贫困地区发生了前所未有的变化,一幢幢新房拔地而起,一个个贫困村旧貌换新颜,一家家贫困户正走在脱贫出列的道路上。

“大伙凑钱也要招待三峡贵客”

走一路、看一路、听一路,少数民族地区贫困群众围着记者讲故事,有说不完的话、诉不完的情。交谈中,记者强烈地感受到贫困群众现在的幸福感和他们的感激之情。

越西县拉吉竹洛村的“彝家新寨”

2017年,越西县拉吉竹洛村也在三峡集团帮扶下建好了“彝家新寨”。越西县申果庄大熊猫自然保护区的贫困群众从80多公里外搬迁下来,村里的年轻媳妇吉尔曲古莫也在搬迁之列。

吉尔曲古莫说,当初嫁到山上去,电话打不通,母亲经常哭;村里土路不能通车,祖祖辈辈都靠人背马驮,孩子读书要走很远很远的山路;家家户户吃土豆汤和荞面馍馍,加上卫生条件极差,孩子感冒都没有地方去治病。2018年2月,申果庄整村搬迁到拉吉竹洛村。“家家都不要老家的东西,一个包袱卷起衣服,高高兴兴住进了三峡新村。”青年妇女吉古小学回忆说。

“听说我搬进了三峡新村,我娘家妈妈特别高兴!我用手机拍下三峡新村的房子发给妈妈看,她看了对我说:你们遇上天底下的好人了,帮你们建这么好的房子。”吉尔曲古莫说,原来回娘家坐车要走四五个小时,现在搭车只要几块钱。11月份马上就要过彝族年,这是她家搬迁后在三峡新村度过的第一个春节,她跟丈夫商量,打算买一头至少三百斤重的肥猪,然后背上猪肉、白酒和鸡蛋,高高兴兴去给亲戚拜年。

越西县拉吉竹洛村的马阿甲说,家家用上了电器,做家务的方式也变了。

吉尔曲古莫、马阿甲和吉古小学告诉记者,三峡新村里再也看不到烟熏火燎的现象,亲戚朋友都夸三峡新村的房子漂亮,家家户户都用上了电器,出门都骑电动车。“村里网络也通了,人人会用微信,年轻人也经常网购,快递送到镇上,我们骑车去取。”马阿甲说。

喜德县有1.6万户建档立卡贫困户,三峡集团帮扶资金覆盖其中的1128户。52岁的马厂村阿索伍合是三峡帮扶资金的受益者,他说:“我家过去住破破烂烂的房子,又漏雨又危险,三峡集团帮我建起了楼房。三峡集团给我这么大的帮助,爸爸妈妈都给不了我这么多。太感谢你们了!”

越西县大屯乡大营盘村,过去是有名的“麻风村”,现在逐渐变成基础设施和公共服务设施齐全的易地扶贫搬迁安置点。中年汉子阿尔五来喜欢在电视上看三峡工程,他做梦也没有想到,自己会在三峡集团的帮扶下搬迁脱贫,谈到这些他眼里闪现出感激的泪花。

喜德县两河口镇呷多村彝族村寨

四川省优秀党员、大营盘村支部书记王友福说,2019大营盘村将全部脱贫,三峡集团的帮扶资金为彝族群众脱贫解了燃眉之急。今年春节前,村里贫困群众都可以搬进新楼房,希望三峡集团的朋友来村里作客,到时候大伙凑钱也要杀头牛招待三峡贵客。

记者在采访中发现,住房条件的巨大变化,静悄悄地改变着怒族、傈僳族和彝族群众的生活环境,也改变了他们的生活习惯和思想观念。物质上,他们彻底改变了过去的住房、生产、生活、交通条件,适应了新的生活环境;精神上,他们开始重视卫生、学习普通话,普遍重视子女教育,外出打工融入社会,追求城市生活品质,渴望改掉落后的风俗习惯。

“我们还要发奋努力,供孩子读书,希望孩子们彻底结束苦日子。”福贡县匹河乡老姆登村村民刘凤英说。

发布日期:2018年12月17日